Questa settimana a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato ad ampia maggioranza il nuovo Patto di Stabilità, una delle regole fondamentali per le finanze pubbliche dei Paesi membri. I partiti italiani, con l’eccezione dei 5 Stelle hanno votato contro, si sono astenuti, compresi quelli della maggioranza che sostiene il Governo. Si tratta di una conferma che il nuovo Patto, pur rimodulato e con regole meno rigide rispetto a quello precedente, non rappresenterà una passeggiata per l’Italia che ha il deficit più alto dell’Eurozona (con valori superiori al 7%) ed il secondo debito pubblico (oltre il 137% del PIL) dietro alla sola Grecia. Riuscirà l’Italia ad allinearsi ai nuovi parametri considerando il crescente impatto sulle finanze pubbliche dei superbonus edilizi ed il costo per il bilancio pubblico di molte misure attualmente in vigore e finanziate per il solo 2024? Vediamo nel dettaglio come funziona il nuovo patto, in cosa differisce dal vecchio e quali spese gravano in prospettiva sul bilancio pubblico italiano.

Cos’è il patto di stabilità e a cosa serve?

Il patto di stabilità e crescita è un accordo internazionale, stipulato e sottoscritto nel 1997 ad Amsterdam dagli Stati membri dell’Unione europea, che riguarda il controllo delle politiche di bilancio pubbliche al fine di rispettare i requisiti di adesione all’Unione economica e monetaria europea. Di fatto si stabiliscono dei limiti a deficit e debito pubblico per evitare che il disavanzo di bilancio o il debito pubblico eccessivo di un singolo Stato possa creare instabilità economica e finanziaria all’interno dell’Unione europea. Infatti, se da un lato la forte interdipendenza economica offre grandi vantaggi, dall’altro lato l’eventuale crisi finanziaria di un singolo Stato membro potrebbe determinare gravi squilibri a danno di tutti gli altri. Secondo i detrattori del patto si tratta di regole troppo rigide che non favoriscono la crescita economica, mentre i sostenitori ritengono che politiche di bilancio sostenibili da parte dei singoli Stati siano il presupposto indispensabile per una crescita economica equilibrata e sostenibile del lungo periodo. Sta di fatto che il patto di stabilità e crescita, nella versione precedente al recente accordo, è stato sospeso fino al 2023 dopo lo scoppio della pandemia da Covid, ritenendo che l’eccezionalità del momento non consentisse di rispettarlo e che lo stesso fosse addirittura controproducente in un contesto così particolare.

Cosa prevede il patto di stabilità e crescita?

I principi cardine del patto di stabilità e crescita sono due:

- Il deficit pubblico non deve superare il 3% del PIL;

- Il debito pubblico non deve superare il 60% del PIL.

Queste regole restano in vigore anche nella versione aggiornata del patto, ma vengono introdotti maggiori margini di flessibilità. Per capire al meglio come funziona il patto, è necessario ricordare la differenza fra deficit e debito pubblico e per quale motivo questi non vengono considerati in valore assoluto, ma in rapporto al Prodotto Interno Lordo di un Paese:

- il deficit pubblico (o disavanzo di bilancio) è dato dalla differenza fra le entrate e uscite annuali di uno Stato quando le entrate sono inferiori alle uscite dello stesso anno;

- il debito pubblico è dato dalla somma dei deficit che si sono accumulati negli anni e misura il debito pubblico complessivo di uno Stato.

Gli economisti preferiscono valutare le dimensioni del deficit e del debito pubblico rapportandoli al Prodotto Interno Lordo (PIL) ed esprimono questo valore in percentuale. Infatti, il deficit/PIL o il debito/PIL consentono di mettere in relazione i valori del bilancio statale con la capacità di uno Stato di produrre redditi (il PIL appunto) ed in ultima analisi di ripagare i debiti accumulati. In modo simile, un debito individuale di 10.000 euro può essere facilmente rimborsabile da chi guadagna 100.000 euro all’anno e non ha altri debiti pregressi, ma può non esserlo per chi ne guadagna solo 20.000 e ha già debiti accumulati per 30.000. Ecco perché tutte le misurazioni di deficit e debito vengono rapportate al PIL ed espresse in misura percentuale: 3% del Pil, 60% del Pil, ecc.

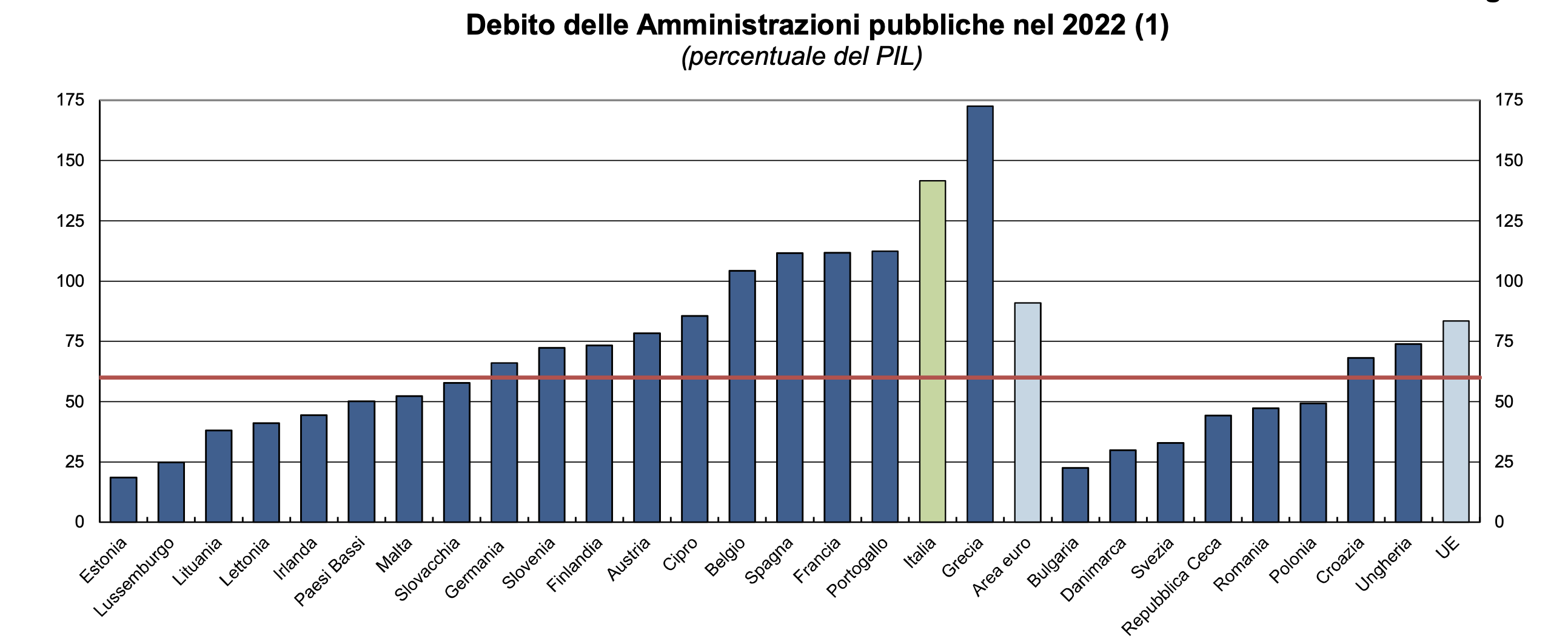

L’Italia è tra i Paesi che negli ultimi decenni ha più frequentemente superato la soglia del 3% di deficit annuale (ovvero lo stato ha speso più del 3% di quanto ha incassato) e ciò ha consentito di accumulare il secondo debito pubblico in Europa (dietro alla sola Grecia) con valori prossimi al 140% del PIL (si veda il grafico riportato sotto).

Fonte Banca d’Italia su dati Eurostat

Fonte Banca d’Italia su dati Eurostat

Cosa prevede il “nuovo” patto di stabilità e crescita?

Il patto di stabilità nella versione aggiornata non ha modificato i parametri di base precedenti, ma ha introdotto margini di flessibilità per quei Paesi che non li rispettano e fissato criteri di maggiore gradualità di rientro nei valori stabiliti. Scompare invece la regola che prevedeva, per la quota del rapporto debito/Pil in eccesso rispetto al livello del 60%, che il tasso di riduzione dovesse essere pari ad 1/20 all’anno. Ecco i punti salienti dell’accordo:

- taglio annuo del debito pubblico: è prevista una riduzione dei debiti pubblici, cresciuti molto durante la pandemia, dell’1% annuo del rapporto debito/PIL per quei Paesi dove tale rapporto supera il 90% (come per l’Italia) e una riduzione dello 0,5% all’anno per quelli dove l’indebitamento è compreso fra il 60% ed il 90% del Pil;

- nuovo target di salvaguardia del deficit: sebbene rimanga il vincolo del 3%, il nuovo patto richiede di non superare un deficit dell’1,5% del Pil, che di fatto diventa il nuovo target per i Paesi Ue, per creare una sorta di cuscinetto ed avere spazi di maggiore debito in caso di future crisi eccezionali;

- aggiustamento del PIL in caso di deficit eccessivo: la Commissione determina piani nazionali di 4 o 7 anni (in caso di impegni a riforme strutturali) per assicurare la riduzione di deficit e debito: se il deficit supera il 3% del PIL, il Paese è sottoposto ad una procedura di deficit eccessivo e deve ridurlo dello 0,5% all’anno; una volta raggiunta la soglia del 3%, la riduzione annua scende allo 0,4% o allo 0,25% a seconda che il Paese abbia 4 o 7 anni di tempo per aggiustare i conti, fino al raggiungimento del valore dell’1,5% del rapporto deficit/PIL;

- regime transitorio del periodo 2025–2027 e flessibilità: è previsto un regime transitorio con regole di bilancio più blande fino al 2027 per non compromettere gli effetti positivi del PNRR, per compensare le maggiori spese per la transizione ecologica ed i maggiori interessi a seguito del recente incremento dei tassi; inoltre, si prevede un margine di tolleranza rispetto agli obiettivi dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulativo.

La situazione Italiana

Lo stato Italiano, secondo le previsioni contenute nel DEF 2024 (il documento di economia e finanza che traccia la rotta del bilancio statale per quest’anno e per il prossimi due) prevede un debito pubblico rispetto al PIL che sale al 137,8% nel 2024 ed arriva fino al 139,8% nel 2026, con una crescita di circa l’1% annuo, anziché la riduzione di pari entità richiesta dal nuovo Patto di Stabilità. Sull’equilibrio dei conti pubblici pesano anche le stime sul maggiore costo delle agevolazioni edilizie che nessuno riesce a quantificare in maniera precisa e che è già cresciuto di circa 70 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Secondo l’agenzia di rating Fitch il debito pubblico italiano, anche a causa degli oneri legati al superbonus, si pone su una traiettoria ascendente e potrebbe raggiungere quota 142,3% del PIL nel 2027. Più a breve termine, sul bilancio pubblico pesa anche la necessità si trovare le risorse necessarie per rifinanziare una serie di misure che il governo vorrebbe prorogare, ma per le quali vi è copertura solo per l’anno in corso e che ammontano a circa 18 miliardi tra cui: il taglio per cuneo fiscale (10,7 miliardi), le Zes e la nuova Sabatini (1,9 miliardi), la detassazione del wealfare ed i premi di produttività (830 milioni), l’Irpef a tre aliquote (616 milioni), ecc. Riuscirà il governo a trovare tutte le risorse necessarie a rifinanziare queste misure e ad invertire il trend di aumento del debito pubblico? Dove potremmo essere reperite le ingenti risorse necessarie? Più tasse o meno spera pubblica?

Considerazioni finali

Le nuove regole del Patto di Stabilità rappresentano un compromesso rispetto alle posizioni inziali dei singoli Paesi e della stessa Commissione europea: da un lato soddisfa i Paesi più rigoristi come la Germania, che ottengono l’inserimento di precisi parametri per la riduzione di debito e deficit, dall’altro vengono inseriti elementi di flessibilità e un periodo di transizione che rende le regole più accettabili per i Paesi con maggiori debiti. Il patto di stabilità approvato è certamente più flessibile e meno incisivo di quello precedente, ma richiederà uno sforzo non banale a Paesi come l’Italia che non hanno mai brillato per rigore di bilancio. ll nuovo approccio adesso dovrà sottostare alla prova degli eventi futuri: saranno loro a dire se il sistema elaborato oggi funzionerà realmente domani.

Consulente Finanziario a Napoli. Ti aiuto a fare le scelte finanziarie più efficaci in base ai tuoi progetti di vita.